UNE VIE TUMULTUEUSE ET ANECDOTIQUE

ET LA J’ARRIVE

Je suis née à Saint Etienne à la clinique Michelet, le 17 Février 1956 à 8 heures. Je suis le petit cadet de deux sœurs et trois frères. Ma sœur Ghislaine, qui, petite,

s’était brulée la jambe, est de neuf ans mon aînée. Mon autre sœur Danièle sept ans et mes frères qui se suivent au rythme de un par an, Jean-Marie six, Christian cinq

et Alain quatre ans de plus que moi. Avoir six enfants en si peu de temps, ma mère a dû en placer en famille d’accueil pour de courtes durées étant elle-même par moment

en maison de repos. Petit dernier, je n’avais pas beaucoup d’affinité avec mes aînés. Ma mère m’a dit que ma sœur aînée était pour moi une seconde mère, je n’en ai pas

le moindre souvenir. Elle m’expliqua qu’un jour, tellement elle était débordée, toute affolée elle s’est mise à me chercher partout dans la maison jusqu’à regarder par

la fenêtre pour voir si je n’avais pas sauté … alors que j’étais tout simplement dans ses bras !

MA PETITE ENFANCE

Mon souvenir le plus lointain remonte à l’époque où nous habitions à la Vivaraize. Je suis alité, malade et je vois la tête du diable en face de moi en haut

à gauche de la fenêtre. En dehors de ça, je me revois aller chez des amis de mes parents qui habitent l’allée à côté de notre HLM. En fait, un autre souvenir

me revient en mémoire : je suis debout sur la table de la cuisine, mon père est en face de moi remuant dans la main une couche souillée sous mon nez, j’avais

dû réitérer le remplissage à plusieurs reprises.

Après cela, nous emménageons à Clairville, Allée N°7 dans un grand appartement comportant quatre chambres, une salle à manger, une salle de bain, un WC, une

cuisine, un cagibi, un grand balcon, une cave. L’accès à l’appartement se fait par un petit hall débouchant sur un couloir. A gauche se trouve la cuisine,

puis les WC, la salle de bain et enfin ma chambre que je partage avec mon frère Alain. Au bout du vestibule il y a un débarras. A droite se situe la salle à

manger qui ouvre sur la chambre des filles. Contiguë à la salle à manger, la chambre de mes parents qui comporte un renfoncement avec un lavabo et ouvre sur

le grand balcon de la salle à manger. Au fond du couloir à droite, la deuxième chambre des garçons. Au dehors, il y a un grand parc avec des séquoias

millénaires, une grotte, un petit terrain de foot, deux terrains de jeux. Un environnement idéal pour les enfants.

C’est là que ma vie commence réellement. Effectivement, il s’est passé quelque chose que je n’oublierai jamais, quelque chose de bizarre. Je suis à l’entrée

de la salle à manger, je viens du vestibule où se trouve la cuisine et soudain je m’arrête, je ne sais plus ce que je voulais faire, quelque chose s’était

débloqué dans ma tête. Je prends conscience de mon existence, de mon environnement. Je me rends compte que je pense, que je peux réfléchir, un truc de fou !

J’ai l’impression que mon cerveau s’est réinitialisé, un nouveau départ avec des capacités cérébrales que je ne possédais pas auparavant, une mémoire plus

précise.

En effet, je ne me souviens pas que mon frère aîné m’ait pris ma voiture, dirigée à distance par un câble, le jour même où on me l’avait offerte, me disant

qu’il en ferait un avion. Elle est restée en ma possession peut-être durant deux minutes, après cet instant je n’en ai plus vu la couleur.

En effet, je ne me souviens pas que mon frère aîné m’ait pris ma voiture, dirigée à distance par un câble, le jour même où on me l’avait offerte, me disant

qu’il en ferait un avion. Elle est restée en ma possession peut-être durant deux minutes, après cet instant je n’en ai plus vu la couleur.

Une autre fois, c’était une brouette rouge que j’avais bien cachée pour qu’on ne me la vole pas : « Vous ne trouverez pas ma brouette que j’ai bien cachée derrière la porte de la cave ». Et bien sûr ma sœur se fit un malin plaisir de la récupérer. Et moi je ne comprenais pas comment elle avait pu la trouver aussi vite. Comme je l’ai écrit précédemment

il semblerait bien que mon cerveau était plutôt déficient, inconscient, amorphe. Ces faits m’ont été rapportés, je n’en ai aucun souvenir. Ce sont peut-être des mensonges !

Une autre fois, c’était une brouette rouge que j’avais bien cachée pour qu’on ne me la vole pas : « Vous ne trouverez pas ma brouette que j’ai bien cachée derrière la porte de la cave ». Et bien sûr ma sœur se fit un malin plaisir de la récupérer. Et moi je ne comprenais pas comment elle avait pu la trouver aussi vite. Comme je l’ai écrit précédemment

il semblerait bien que mon cerveau était plutôt déficient, inconscient, amorphe. Ces faits m’ont été rapportés, je n’en ai aucun souvenir. Ce sont peut-être des mensonges !

MAIS A PRESENT TOUT ALLAIT CHANGER !

Commençons par ma scolarité. Je pense être allé quelque temps à la maternelle à la Vivaraize puis à Valbenoite, mais je n’en ai pas de souvenir. Nous faisions

un peu plus d’un kilomètre quatre fois par jour pour nous rendre à l’école privée de Valbenoite et ce, depuis la maternelle jusqu'à l’âge de neuf ans en 9°

(CE2). J’aimais tout particulièrement les goûters, le matin et l’après-midi. Nous recevions une boisson chocolatée dans une petite bouteille en verre et des

gâteaux secs dans un petit sachet en plastique. Les cours commençaient le matin systématiquement par la prière que nous récitions chaque jour chacun son tour.

Avec le recul, j’estime ne pas avoir bien démarré ma scolarité, en effet à six ans j’ai attrapé la jaunisse. J’ai donc été mis en quarantaine et bien qu’étant

bon élève j’ai dû redoubler ma 11° (CP). Je n’ai pas compris pourquoi parce que sincèrement je n’étais pas mauvais et j’aurai pu suivre. En ce qui concerne

cette jaunisse, les causes sont diverses. Peut-être un excès de réglisse, mon péché mignon que mon père m’achetait pratiquement tous les jours ou alors une

grosse frayeur car, à l’époque, mon père, en fin de semaine, faisait des crises de nerfs extrêmement violentes, dues à l’alcool (Ivresse pathologique). Le

fait est que je suis resté quarante jours à la maison tout jaune, même le blanc des yeux était jaune. On aurait pu me soigner en six jours avec des remèdes

infects mais je ne pouvais les ingurgiter.

En 10°, mon professeur avait un vivarium avec des lézards verts et des serpents. Et un jour, lors d’une présentation dans la cour sur des volatiles sauvages

en liberté ayant la capacité de tuer les reptiles pour se nourrir, mon prof a pris l’un de ses serpents, il me semble que c’était une vipère, (Une queue courte

et des yeux de chat), et la jeta au pied du piaf qui, tournant autour en sautillant à chaque attaque, lui infligeait des coups de bec pour finir

irrémédiablement en chair à pâté.

La cour de l’école est grande et légèrement en pente. L’hiver venu, les enfants qui étaient pensionnaires versaient de l’eau le soir, et le matin nous

trouvions sur le goudron une allée (comme une rivière) de glace ce qui nous permettait de faire, avec un peu d’élan, de grandes glissades. C’était rigollot !

C’est là que j’ai appris à jouer aux billes. Premièrement au « carré » c’est-à-dire qu’on dessine un carré d’une vingtaine de centimètres de côté. On met

une bille aux quatre coins, deux qui m’appartiennent et deux de mon adversaire. On se positionne à deux ou trois pas, on tire un trait au sol et chacun

son tour on lance une bille en direction du carré. Celui qui a la bille la plus proche du carré commence la partie. Le but est de tirer, de l’endroit où

la bille se trouve, sur une bille du carré pour la faire sortir du carré. Tant que l’on touche une bille, le joueur continu de jouer, sinon il passe son

tour. Toutes les billes sorties du cadre appartiennent à celui qui les a sorties, mais attention à ne pas se trouver dans le cadre car à partir de ce moment

la partie est finie et toutes les billes restantes dans le cadre appartiennent à l’adversaire. La stratégie consiste dans un premier temps, si l’on est un

peu loin du carré, à se rapprocher en tirant sur la bille de notre adversaire mais en étant sûr de ne pas la rater car cette stratégie peut se retourner

contre nous. A ce jeu il faut non seulement de l’adresse mais de la puissance dans les doigts.

C’est là que j’ai appris à jouer aux billes. Premièrement au « carré » c’est-à-dire qu’on dessine un carré d’une vingtaine de centimètres de côté. On met

une bille aux quatre coins, deux qui m’appartiennent et deux de mon adversaire. On se positionne à deux ou trois pas, on tire un trait au sol et chacun

son tour on lance une bille en direction du carré. Celui qui a la bille la plus proche du carré commence la partie. Le but est de tirer, de l’endroit où

la bille se trouve, sur une bille du carré pour la faire sortir du carré. Tant que l’on touche une bille, le joueur continu de jouer, sinon il passe son

tour. Toutes les billes sorties du cadre appartiennent à celui qui les a sorties, mais attention à ne pas se trouver dans le cadre car à partir de ce moment

la partie est finie et toutes les billes restantes dans le cadre appartiennent à l’adversaire. La stratégie consiste dans un premier temps, si l’on est un

peu loin du carré, à se rapprocher en tirant sur la bille de notre adversaire mais en étant sûr de ne pas la rater car cette stratégie peut se retourner

contre nous. A ce jeu il faut non seulement de l’adresse mais de la puissance dans les doigts.

Un autre jeu, que je trouvais plus simple et plus rapide, était la pyramide. Cela consistait à construire une pyramide avec au départ quatre billes. A deux

pas on tire un trait et l’on essaye de faire tomber la pyramide par un tir direct sans rebond de la bille lancée. Toutes les billes tirées sont récupérées

par celui à qui appartient la pyramide. Les pyramides peuvent être de quatre billes mais aussi de dix, vingt … et le nombre de pas de la distance de tir est

égale au nombre de billes divisé par deux. Une autre formule plus difficile consistait à mettre, à la place d’une pyramide, une seule bille représentant un

plus grand nombre de billes à gagner sur une distance plus courte. Par exemple une bille représentant vingt-cinq billes pouvait être tirée à une distance de

cinq pas, cinquante billes à dix pas, ainsi de suite. Mon frère Christian était particulièrement fort, il partait à l’école avec une dizaine de billes et

revenait à la maison avec une centaine. Il se faisait pas mal de fric.

Le seul professeur dont je me rappelle le nom à l’école primaire est celui du CM1 M. Deville, à l’école de La Rivière. Nous avons fait partie d’une classe

expérimentale avec la fameuse méthode d’enseignement global (méthode anglaise) à savoir apprendre les mots, les phrases dans leur ensemble. On oublie

l’alphabet, les règles de conjugaison, de grammaire, etc. Cela marche peut-être pour les anglais mais en ce qui concerne la langue française cela a été un

échec total. Donc deux années de perdues pour ce qui est du français. En CM2, le professeur était un passionné de cinéma, de ce fait, nous avions

régulièrement des projections, c’était plutôt agréable. Son aspect ne correspondait pas à son empathie. Un ours sympa !

Dans la cadre de l’éducation nationale française, les 6° et 5° de transition furent mes pires années scolaires. Ces classes ont été mises en place

spécialement pour nous, pour rattraper le retard dû à leur expérimentation. Un même professeur sur les deux ans et quelques cours d’anglais avec un vrai

professeur d’anglais. M. Dubreuil, si mes souvenirs sont bons, un père de famille nombreuse, huit enfants, je crois, et sa classe de vingt-quatre élèves. Il

nous prenait pour ses enfants. Bien que plein de bonhomie, il avait des attitudes mièvres, efféminées. Je n’ai pas le souvenir qu’il nous ait jamais punis,

ou disputés. Soit dit en passant, il faisait certainement partie de ces parents qui pensent que l’éducation des enfants se limite à l’écoute et à l’échange.

L’enseignement était prodigué sous forme de jeu, tel que celui-ci : Nous avions chacun une sorte de boitier avec aux deux extrémités un enrouleur de bande

papier. Le papier passait au centre du boitier dans une fenêtre comme un écran. On avait à disposition des rouleaux que l’on plaçait dans le boitier,

on faisait défiler la bande grâce aux enrouleurs. Ces rouleaux imprimés correspondaient à des exercices à réaliser. Nous avions l’énoncé du problème à

exécuter, mais si nous tournions un peu l’enrouleur nous avions de suite la solution avant de passer à un autre exercice en tournant encore un peu plus

la molette. Il est clair qu’avec ce type de contrôle nous étions tous des élèves exceptionnels. Il y avait deux élèves qui étaient plus qu’exceptionnels,

ils se tripotaient en classe, la main de l’un dans le slip de l’autre. Un autre qui se shootait à la colle scotch. Nous étions livrés à nous-mêmes, sans

réelle surveillance. Pour apprendre sérieusement, il nous aurait fallu une motivation d’acier, mais à cet âge, vu notre parcours et l’ambiance éducative

environnante cela n’était pas le cas. Donc deux années de merde, ennuyeuses et d’une totale inefficacité. Deux années perdues.

A l’époque mon frère Christian faisait des études d’électrotechnique, déjà passionné par l’électronique, je déchiffrais seul ses bouquins. Ce qui m’a aidé

plus ou moins par la suite. On m’a orienté vers le collège technique de la Métare, au lycée Benoist Fourneyron. Une première année de mécanique générale,

un prof pour chaque matière, j’étais plutôt à l’aise. A la fin du premier trimestre, la prof de français donne les résultats scolaires de la classe et

demande au premier du classement de se lever, étant en discussion avec mon voisin, je ne prêtais pas attention à ce qui se passait. La prof s’excite un peu

en élevant le ton : « Je demande à monsieur Soulier de se lever ». J’ai mis deux minutes avant de réaliser qu’elle s’adressait à moi.

Il n’y avait qu’une seule section d’électrotechnique constituée des meilleurs élèves de toutes les classes de mécanique générale. J’ai intégré cette section

très motivé, peut-être même trop motivé. Nous avions 4 heures de cours de dessin industriel. Une heure de théorie et explication de l’exercice puis 3 heures

pour le réaliser. En règle générale au bout d’une heure j’avais fini le dessin et le reste du temps je regardais par la fenêtre ce qui énervait le prof.

Aussi, à la récréation, je prenais discrètement mes affaires et je partais au bistrot d’en face pour jouer au babyfoot. Avec le temps je suis devenu

super bon au baby, je gagnais et s’il y avait fanny je buvais une limonade, une menthe à l’eau, au frais de la princesse. Cela n’a pas vraiment calmé mon

prof, avant chaque récrée, j’avais droit à une remontée de bretelles. Mais que pouvait-il bien y faire, j’étais d’une part, le meilleur de la classe avec

une moyenne annuelle en dessin industriel de 17 alors que le deuxième avait à peine 14. D’autre part, j’interceptais les courriers de l’école avertissant

mes parents de mes agissements. J’ai même intercepté une fois une lettre de l’académie. Les autres matières, les cours d’électrotechnique, de mathématique,

étaient mes domaines de prédilections. Je partais du principe que je ne devais pas apprendre les formules, mais les comprendre, être capable de les reconstruire à partir des connaissances acquises, un peu comme Confucius disant : « je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions ». En toute modestie, j’étais plutôt doué pour cela. En fin de compte, j’ai également séché ces cours, je venais juste pour les contrôles, avec un laisser-aller notoire et des notes pitoyables, ce qui rendait encore plus furax mes profs. Pour le français, vu le niveau exceptionnel que nous avions (je plaisante évidement), j’étais à la ramasse, n’ayant pas la moindre motivation.

Durant ces années de scolarité, à la maison, personne ne s’est intéressé à moi, sur le travail, les devoirs à faire. Une fois ma sœur Danièle m’a aidé à

faire une rédaction, c’était son dada. A vrai dire c’est elle qui l’a faite. Evidemment cela n’est pas passé inaperçu et j’ai eu un zéro. Pour être honnête,

je crois que si j’avais fait la rédaction, avec le nombre de fautes que j’aurais fait, j’aurais eu également zéro.

Aussi, à la récréation, je prenais discrètement mes affaires et je partais au bistrot d’en face pour jouer au babyfoot. Avec le temps je suis devenu

super bon au baby, je gagnais et s’il y avait fanny je buvais une limonade, une menthe à l’eau, au frais de la princesse. Cela n’a pas vraiment calmé mon

prof, avant chaque récrée, j’avais droit à une remontée de bretelles. Mais que pouvait-il bien y faire, j’étais d’une part, le meilleur de la classe avec

une moyenne annuelle en dessin industriel de 17 alors que le deuxième avait à peine 14. D’autre part, j’interceptais les courriers de l’école avertissant

mes parents de mes agissements. J’ai même intercepté une fois une lettre de l’académie. Les autres matières, les cours d’électrotechnique, de mathématique,

étaient mes domaines de prédilections. Je partais du principe que je ne devais pas apprendre les formules, mais les comprendre, être capable de les reconstruire à partir des connaissances acquises, un peu comme Confucius disant : « je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions ». En toute modestie, j’étais plutôt doué pour cela. En fin de compte, j’ai également séché ces cours, je venais juste pour les contrôles, avec un laisser-aller notoire et des notes pitoyables, ce qui rendait encore plus furax mes profs. Pour le français, vu le niveau exceptionnel que nous avions (je plaisante évidement), j’étais à la ramasse, n’ayant pas la moindre motivation.

Durant ces années de scolarité, à la maison, personne ne s’est intéressé à moi, sur le travail, les devoirs à faire. Une fois ma sœur Danièle m’a aidé à

faire une rédaction, c’était son dada. A vrai dire c’est elle qui l’a faite. Evidemment cela n’est pas passé inaperçu et j’ai eu un zéro. Pour être honnête,

je crois que si j’avais fait la rédaction, avec le nombre de fautes que j’aurais fait, j’aurais eu également zéro.

Il va de soi qu’à la fin de cette deuxième année j’ai été convoqué avec ma mère accompagné de mon frère Christian. A cette époque mes parents étaient séparés.

La troisième et dernière année, avant de passer le CAP, j’étais dans le collimateur des professeurs. Cela n’a pas duré longtemps au bout du deuxième mois j’ai

dû quitter l’école et trouver un emploi. On m’a conseillé de passer quand même le CAP, mais avec mon niveau de français et l’épreuve de technologie, cela n’a

pas marché.

ADO EN DEVENIR

Petit enfant, j’étais de nature fragile, timide, à la différence de mes frères un peu casse-cous surtout mon frère aîné. Ils allaient jouer dans le parc au

foot avec les enfants de la cité. Chaque année il y avait au moins un de mes frères si ce n’est pas deux qui avait une fracture ou une entorse d’un bras, un

coude, une jambe.

Moi, je restais seul à la maison, j’aimais bricoler, dessiner. Je reproduisais de petites histoires en bandes dessinées, en dessin animé sur un carnet, qui,

en le feuilletant rapidement, animait mes personnages. J’ai même fabriqué un projecteur en carton avec une loupe et réalisé, sur une bande de papier calque

une succession d’images avec des feutres de couleurs, pour illustrer une histoire. Ainsi j’organisais des soirées cinéma. Avec le vieux magnétophone que mon

frère Christian avait hérité de son parrain, j’ai tenté de faire un projecteur, cela n’a pas été très concluant. A ce sujet mon père avait promis de m’acheter

plus tard une caméra qui pourrait également se transformer en projecteur. Super ! Bon, je n’en ai pas vu la couleur.

J’avais une attirance pour l’électricité, l’électronique. Mon père travaillait au magasin EDF à la Rivière et avait récupéré un petit moteur électrique

défectueux, évidement il a fallu que j’imagine toutes sortes d’utilisations. La première était de construire un hélicoptère, ce n’était pas trop compliqué,

le seul problème est que, par moment, c’était le moteur qui tournait sur lui-même et non pas l’hélice. C’est devenu plus un bon ventilateur qu’un hélicoptère.

Une deuxième invention était la construction d’un téléphérique. Avec de la ficelle à saucisson et quelques poulies et une grosse boite d’allumette pour faire

la cabine, le tour est joué. Le seul problème est que le moteur tourne toujours dans le même sens, donc il fallait inverser le passage de la ficelle sur le

moteur pour faire redescendre la cabine. Comme je l’ai indiqué ce moteur avait un défaut, une des connections était à la masse. Ce qui signifie, que selon la

façon dont je branchais le moteur, si la liaison qui était à la masse correspondait au neutre, pas de souci, tout se passait pour le mieux, mais si c’était la

phase … chaque fois que je touchais le moteur je prenais une décharge électrique !

Comme je vous l’ai indiqué plus haut une autre de mes passions est l’électronique. Mon père avait un transistor (une radio) et un jour par malheur, il s’est

arrêté de fonctionner.

Me connaissant, mon père m’a interdit fermement d’y toucher. Bien sûr, comme tout enfant respectueux de l’autorité parentale, un jour où j’étais seul à la maison,

je m’y suis collé. Je commence à démonter l’objet avec soin en repérant bien chaque vis. Ensuite j’ouvre progressivement l’engin en deux en veillant à ne rien casser

et de débrancher correctement l’antenne. A première vue, rien à signaler. Le problème doit être derrière le circuit imprimé, me voilà parti à l’extraire tenu par quelque

vis. Ça y est, le problème est identifié, un fil de l’alimentation est dessoudé. Je vais chercher le fer à souder avec une panne un peu grossière, mais avec un maximum

de précaution, je dois y arriver quand même. Pas de souci, tout se passe pour le mieux, je fais un essai, avant de tout remonter, au cas où. Ça marche, super. Je remonte

le poste et quand j’arrive aux derrières vis, j’entends quelqu’un qui essaie de rentrer à la maison. J’entends la clef dans la serrure et quelqu’un qui s’excite derrière

la porte, qui sonne puis cogne et crie.

Me connaissant, mon père m’a interdit fermement d’y toucher. Bien sûr, comme tout enfant respectueux de l’autorité parentale, un jour où j’étais seul à la maison,

je m’y suis collé. Je commence à démonter l’objet avec soin en repérant bien chaque vis. Ensuite j’ouvre progressivement l’engin en deux en veillant à ne rien casser

et de débrancher correctement l’antenne. A première vue, rien à signaler. Le problème doit être derrière le circuit imprimé, me voilà parti à l’extraire tenu par quelque

vis. Ça y est, le problème est identifié, un fil de l’alimentation est dessoudé. Je vais chercher le fer à souder avec une panne un peu grossière, mais avec un maximum

de précaution, je dois y arriver quand même. Pas de souci, tout se passe pour le mieux, je fais un essai, avant de tout remonter, au cas où. Ça marche, super. Je remonte

le poste et quand j’arrive aux derrières vis, j’entends quelqu’un qui essaie de rentrer à la maison. J’entends la clef dans la serrure et quelqu’un qui s’excite derrière

la porte, qui sonne puis cogne et crie.

C’était mon père. J’avais pris soin de fermer la porte à clef avec la clef en travers pour que personne ne puisse entrer sans mon intervention. Tout tremblant, je me

grouille à remettre les vis, les unes après les autres, et pendant ce temps ça hurle dehors. Je remets tout en place, enfin presque, j’ouvre la porte. Mon père me

demande qu’est-ce que je fabriquais et je lui indique que j’étais aux toilettes. Mais pas folle la guêpe, il s’aperçu rapidement que j’avais touché à son poste de radio,

le fer à souder encore chaud dans le tiroir m’avait dénoncé. Avant que les choses ne se gâtent, je lui avoue avoir réparé son poste et que désormais il fonctionne.

Sa colère se transforme en fou rire et il me serre affectueusement dans ses bras. Ce n’est que lors du mardi gras que nous avions la possibilité d’acheter des pétards,

une occasion de jouer avec des explosifs. Nous fabriquions des pétards plus gros à partir de ceux du commerce. Nous récupérions la poudre d’une vingtaine de pétards ou

plus pour en réaliser un plus conséquent. Avec celui-ci nous nous amusions à faire sauter des pierres ou autres obstacles pour réaliser de petits tunnels dans la terre.

Pour retarder la déflagration, nous déposions un filet de colle scotch au bout duquel nous placions la mèche. La colle se consume progressivement jusqu’allumer la mèche.

Il arrivait également que nous mettions tout au long du parcours plusieurs pétards, nous avions ainsi une séquence de pétarades. Une fois sur le balcon de la salle à manger,

nous avions déposé un filet de colle de plusieurs mètres avec à l’extrémité une dizaine de pétards, après avoir allumé la colle et vu le temps que cela allait mettre pour

enflammer les mèches nous sommes partis faire d’autres bêtises oubliant complètement cet ouvrage. Le lendemain à midi, lors du déjeuner nous assistions à une répétition

de déflagration, on se demandait bien ce qui se passait. Vous l’avez deviné c’était le résultat des opérations de la veille. Mais sur le coup, nous pensions que quelque

chose de grave se passait dehors.

C’était mon père. J’avais pris soin de fermer la porte à clef avec la clef en travers pour que personne ne puisse entrer sans mon intervention. Tout tremblant, je me

grouille à remettre les vis, les unes après les autres, et pendant ce temps ça hurle dehors. Je remets tout en place, enfin presque, j’ouvre la porte. Mon père me

demande qu’est-ce que je fabriquais et je lui indique que j’étais aux toilettes. Mais pas folle la guêpe, il s’aperçu rapidement que j’avais touché à son poste de radio,

le fer à souder encore chaud dans le tiroir m’avait dénoncé. Avant que les choses ne se gâtent, je lui avoue avoir réparé son poste et que désormais il fonctionne.

Sa colère se transforme en fou rire et il me serre affectueusement dans ses bras. Ce n’est que lors du mardi gras que nous avions la possibilité d’acheter des pétards,

une occasion de jouer avec des explosifs. Nous fabriquions des pétards plus gros à partir de ceux du commerce. Nous récupérions la poudre d’une vingtaine de pétards ou

plus pour en réaliser un plus conséquent. Avec celui-ci nous nous amusions à faire sauter des pierres ou autres obstacles pour réaliser de petits tunnels dans la terre.

Pour retarder la déflagration, nous déposions un filet de colle scotch au bout duquel nous placions la mèche. La colle se consume progressivement jusqu’allumer la mèche.

Il arrivait également que nous mettions tout au long du parcours plusieurs pétards, nous avions ainsi une séquence de pétarades. Une fois sur le balcon de la salle à manger,

nous avions déposé un filet de colle de plusieurs mètres avec à l’extrémité une dizaine de pétards, après avoir allumé la colle et vu le temps que cela allait mettre pour

enflammer les mèches nous sommes partis faire d’autres bêtises oubliant complètement cet ouvrage. Le lendemain à midi, lors du déjeuner nous assistions à une répétition

de déflagration, on se demandait bien ce qui se passait. Vous l’avez deviné c’était le résultat des opérations de la veille. Mais sur le coup, nous pensions que quelque

chose de grave se passait dehors.

Avec une petite planche d’une soixantaine de centimètres de long découpé en forme de carabine, nous placions à son extrémité un élastique et de l’autre côté une pince à

linge. En plaçant un pétard coincé entre les pinces et l’élastique tendu derrière, on pouvait, après avoir allumé la mèche, faire semblant d’utiliser une arme à feu.

La pince à linge servait de gâchette et nous pouvions ainsi faire exploser le pétard à distance.

Avec une petite planche d’une soixantaine de centimètres de long découpé en forme de carabine, nous placions à son extrémité un élastique et de l’autre côté une pince à

linge. En plaçant un pétard coincé entre les pinces et l’élastique tendu derrière, on pouvait, après avoir allumé la mèche, faire semblant d’utiliser une arme à feu.

La pince à linge servait de gâchette et nous pouvions ainsi faire exploser le pétard à distance.

La guitare est un autre élément qui a joué un rôle important dans ma vie. Avec mon frère Alain, nous avons suivi des cours de solfège à Solaure durant deux

années avec un petit diplôme à la clef. C’est le seul diplôme que j’ai obtenu dans ma vie. Au début nous avions une guitare d’étude pour deux. Pour rentrer

au conservatoire, il fallait changer de guitare, donc fin des études musicales. Avec le temps et beaucoup de persévérance, nous avons eu une deuxième guitare.

Alors pour rendre nos guitares plus attrayantes nous collions du Venilla, c’est un film plastique adhésif de couleur blanche, en forme de demi-lune que nous

disposions à différente endroit de la guitare. C’était plus sympathique, j’accompagnais mon frère qui, lui, faisait la mélodie. Mes sœurs aiment chanter et

savent chanter en cœur avec une d’entre elle en contre-chant. Ce qui fait que de temps en temps nous passions des soirées divertissantes.

Alors pour rendre nos guitares plus attrayantes nous collions du Venilla, c’est un film plastique adhésif de couleur blanche, en forme de demi-lune que nous

disposions à différente endroit de la guitare. C’était plus sympathique, j’accompagnais mon frère qui, lui, faisait la mélodie. Mes sœurs aiment chanter et

savent chanter en cœur avec une d’entre elle en contre-chant. Ce qui fait que de temps en temps nous passions des soirées divertissantes.

Mon frère aîné et sa future épouse achetèrent une maison sur Rive de Giers. L’installation électrique était obsolète, alors avec son aide nous avons tout

refait. Un jour, il voulut replâtrer un mur bombé en creux. Je prépare le plâtre et nous voilà parti en train de monter avec une planche appropriée une

gâchée de plâtre. C’est magnifique, le mur est plat, nous somme satisfait de notre travail et on va boire un verre. Le dicton dit bien : « c’est au pied

du mur que l’on reconnaît le maçon ». Le lendemain, de retour sur le chantier, on a retrouvé la couverture de plâtre que l’on avait appliqué la veille,

par terre en mille morceaux. On s’est regardé et on a éclaté de rire. Mais Socrate disait : « la chute n’est pas un échec, l’échec c’est de rester là où

l’on est tombé ». En fait le mur était tellement lisse que le plâtre n’a pas adhéré. Il nous restait plus qu’à recommencer en prenant bien soin de rainer le

mur auparavant.

Parfois, je travaillais seul, la sœur de la fiancée de mon frère venait me voir. Elle me proposa une fois de faire une balade à la campagne. Elle était belle,

avait de magnifiques yeux bleus et un regard qui vous foudroie. Elle était gentille avec moi, je soupçonne qu’elle ait eu une petite idée derrière la tête.

J’aurais bien voulu qu’elle me fasse découvrir ma sexualité. Je crois que je me suis fait un film.

Pour me remercier, mon frère me donna de l’argent pour que je puisse m’acheter une guitare électrique (360 Francs), je savais exactement ce que je voulais.

Je me rends dans le magasin de musique j’essaie l’instrument dans le magasin et je repars avec. Arrivé à la maison, mes copains m’attendent devant le hall

d’entrée de l’HLM et insistent pour que je leur montre mon acquisition. Ma guitare est dans un emballage en carton et je ne sais pas comment je m’y suis pris,

mais la guitare glissa à travers le carton et tomba directement au sol sur le tranchant. Le choc provoqua une magnifique cagne sur le côté. J’étais fou de rage.

Pour ce qui est de la sono, j’ai récupéré un mange-disque que j’ai transformé en ampli et pour l’enceinte j’ai inséré dans la caisse en bois un gros haut-parleur.

Je n’ai pas fait pour autant de progrès fulgurants en guitare.

LES VACANCES A LA CAMPAGNE

Ma mère a hérité de la ferme où elle est née à Montchouvet en Auvergne à la limite du Puy de Dôme et de la Loire. La maison est située au bout du village

avec un pré en face, maison qu’elle a pu conserver malgré l’accident de ma sœur. Nous y passions toutes nos vacances d’hiver et d’été. Mais déjà à l’automne,

nous montions quelques jours pour préparer les paillasses. Les paillasses sont en quelques sortes des matelas à la paysanne. Il s’agit d’une grande enveloppe

en tissu épais rempli de feuilles sèches. Nous allions donc en forêt ramasser les feuilles des fayards (Être) que nous étalions dans la cour pour qu’elles

finissent de sécher. Après avoir vidé les paillasses de leurs vieilles feuilles nous les remplacions par les nouvelles. Les premières nuits quand nous nous

tournions dans le lit nous entendions le bruit des feuilles, c’était amusant. On avait la sensation de dormir enrobé de part et d’autre dans un feuillage,

c’était agréable.

Mon père avec l’aide de mon frère aîné avait restauré le plancher de l’étage et construit deux grandes chambres en face de la grange. La chambre qui donnait

sur la cour, plein sud, était occupée par mes sœurs. Quant à nous les garçons, nous occupions la chambre au nord. Il y avait deux lits à deux places. Le mur

qui séparait les chambres ne montait pas complètement en haut à cause des poutres du plafond, il y avait un espace d’une vingtaine de centimètre, ce qui nous

permettait discrètement d’épier les filles quand elles se déshabillaient, surtout quand elles étaient avec leurs copines. Je sais que lors de la restauration

du plancher, mon frère Christian, ayant marché sur une planche non clouée, était passé du plafond des chambres au rez-de-chaussée, en un clin d’œil et sans

une seule égratignure. Dans les combles nous avons trouvé un vieux fusil et un clairon. Clairon que mon père utilisa, par la suite, pour nous appeler à l’heure

de la soupe.

Au début, pour venir de Saint Etienne, nous prenions le train jusqu'à Estivareille puis le taxi. Plus tard mon père a fait l’acquisition d’une Aronde grise,

puis d’une Chambord noire et d’une magnifique Beaulieu en deux couleurs de vert.

Le souci était que par moment nous faisions le trajet avec un conducteur ivre.

Une fois, il prit la mauvaise direction sur un chemin en cul de sac finissant sur une falaise et nous nous sommes retrouvés en équilibre sur un ravin. Avec

le tracteur d’un paysan du coin nous avons pu sortir la voiture. Une autre fois, il fit un demi-tour à vive allure, mon frère Alain avait ouvert la porte

arrière pour s’échapper tellement on avait peur. Il nous frappait à l’arrière, à cause de nos cris de frayeur, nous ordonnant de nous taire, sans regarder

où allait la voiture.

Pour les vacances de Noël, nous profitions des cadeaux offerts par la CCAS. À cette occasion, avant la remise des cadeaux, la CCAS organisait un spectacle,

clown, magicien, acrobate et séance de cinéma. À la ferme, à la Noël, nous avions en plus des cadeaux de la CCAS, des oranges, des papillotes et des pelotes

de laine que maman utilisera pour tricoter chaussettes, bonnets, moufles, pulls et autres vêtements en laine.

Le souci était que par moment nous faisions le trajet avec un conducteur ivre.

Une fois, il prit la mauvaise direction sur un chemin en cul de sac finissant sur une falaise et nous nous sommes retrouvés en équilibre sur un ravin. Avec

le tracteur d’un paysan du coin nous avons pu sortir la voiture. Une autre fois, il fit un demi-tour à vive allure, mon frère Alain avait ouvert la porte

arrière pour s’échapper tellement on avait peur. Il nous frappait à l’arrière, à cause de nos cris de frayeur, nous ordonnant de nous taire, sans regarder

où allait la voiture.

Pour les vacances de Noël, nous profitions des cadeaux offerts par la CCAS. À cette occasion, avant la remise des cadeaux, la CCAS organisait un spectacle,

clown, magicien, acrobate et séance de cinéma. À la ferme, à la Noël, nous avions en plus des cadeaux de la CCAS, des oranges, des papillotes et des pelotes

de laine que maman utilisera pour tricoter chaussettes, bonnets, moufles, pulls et autres vêtements en laine.

Dans la cour devant la maison, nous réalisions souvent un grand bonhomme de neige, parfois même un igloo. Le bout du pré était en pente, nous pouvions

faire de la luge ainsi que d’énormes boules de neige que nous faisions rouler et sautions dedans.

Pour accéder au pré, de la maison, il fallait sortir dans la cour puis tourner à droite et passer par la porte du hangar. Le pré était séparé de la cour

par un muret surmonté d’une clôture de piquet torsadé avec l’extrémité finissant en pointe. Le muret était régulièrement givré. Bien sûr, pour aller dans

le pré, il était plus simple et plus rapide de sauter par-dessus la barrière que d’aller faire le tour par le hangar. Un jour, mon frère aîné s’apprête à

prendre ce raccourci, debout sur le muret, mon père l’aperçoit, sort de la maison et le prévient, lui ordonne de sortir de là et de faire le tour. « Oui,

Papa ! » Mon père ferme la porte et l’ouvre aussitôt de nouveau. Mon frère s’était empalé sur la barrière.

En entrant dans la maison, la cuisine est située à droite avec une corniche en hauteur où mes parents posent toutes sortes de choses interdites aux enfants,

cigarettes, allumettes, ciseaux etc. C’était un bon indicateur sur ma taille et l’évolution de ma croissance dans le temps, car, au début, même avec une

chaise, je n’arrivais pas à attraper quoique ce soit. Au fond, il y a la salle à manger avec une cheminée.

Malgré le peu d’argent qu’ils avaient, mes parents étaient très hospitaliers, il y avait de temps en temps des copains et copines de mes frères et sœurs

qui passaient leurs vacances avec nous. Autour du feu nous avons passé d’agréables veillées avec les voisins et autres invités du moment :

Dans la cour devant la maison, nous réalisions souvent un grand bonhomme de neige, parfois même un igloo. Le bout du pré était en pente, nous pouvions

faire de la luge ainsi que d’énormes boules de neige que nous faisions rouler et sautions dedans.

Pour accéder au pré, de la maison, il fallait sortir dans la cour puis tourner à droite et passer par la porte du hangar. Le pré était séparé de la cour

par un muret surmonté d’une clôture de piquet torsadé avec l’extrémité finissant en pointe. Le muret était régulièrement givré. Bien sûr, pour aller dans

le pré, il était plus simple et plus rapide de sauter par-dessus la barrière que d’aller faire le tour par le hangar. Un jour, mon frère aîné s’apprête à

prendre ce raccourci, debout sur le muret, mon père l’aperçoit, sort de la maison et le prévient, lui ordonne de sortir de là et de faire le tour. « Oui,

Papa ! » Mon père ferme la porte et l’ouvre aussitôt de nouveau. Mon frère s’était empalé sur la barrière.

En entrant dans la maison, la cuisine est située à droite avec une corniche en hauteur où mes parents posent toutes sortes de choses interdites aux enfants,

cigarettes, allumettes, ciseaux etc. C’était un bon indicateur sur ma taille et l’évolution de ma croissance dans le temps, car, au début, même avec une

chaise, je n’arrivais pas à attraper quoique ce soit. Au fond, il y a la salle à manger avec une cheminée.

Malgré le peu d’argent qu’ils avaient, mes parents étaient très hospitaliers, il y avait de temps en temps des copains et copines de mes frères et sœurs

qui passaient leurs vacances avec nous. Autour du feu nous avons passé d’agréables veillées avec les voisins et autres invités du moment :

- des parties de cartes, à n’en plus finir,

- les farces et aventures de Gaspard des montagnes racontées par ma mère,

- des chansons françaises des années 50.

Un de mes oncles aimait jouer aux cartes, notamment au tarot. Le seul problème c’est qu’il n’avait plus que l’usage d’un bras suite à un grave accident

du travail. Un seau de ciment lui est tombé sur la tête. On lui a enlevé l’équivalent d’une cuillère à café de cervelle. Il s’en est quand même sorti mais

avec une paralysie. Pour jouer aux cartes, pas facile, il avait une astuce, il coinçait dans un dictionnaire les cartes à jouer.

Quand des amis venaient nous voir, nous allions nous promener à pied jusqu'à La Chaulme à 4 km de la maison. En chemin, nous entrions dans une forêt

historique « le Bois du Roy ». En 1728, ces limites ont été marquées avec précision tous les 50 pas environ, notamment par des bornes en pierre gravées

d’une fleur de lys, que l’on retrouve encore aujourd’hui. Ces chemins forestiers sont parsemés de quelques « pierres des morts » qui servaient au repos,

pour les porteurs des trépassés de l’ancienne paroisse de Saillant.

À proximité de La Chaulme, il y avait un moulin à grain, le moulin des Plats. Devant le moulin miroitait une retenue d'eau dont le trop plein servait à

entraîner la grande roue munie de pales qui captent et transmettent l'énergie de l'eau mettant en rotation les meules pour écraser le grain. Ce petit moulin,

au sommet et à la limite du plateau, surplombait un ravin dont on disait que jadis, un attelage entier de bœufs y avait disparu. On peut voir encore

aujourd'hui sur les roches environnantes des marques qui font penser à des empreintes de pieds et d’une jambe agenouillée.

Cette cascade se précipite d'une hauteur de vingt mètres. En descendant, à l’approche de la première chute, se trouve une cavité dans la roche. A cet

endroit précis, se rapporte un souvenir de l'abbé Gonnet. Un jour, les gendarmes le traquaient de si près qu'il se vit perdu. Selon les dires, le meunier

détourna l'eau. Il dit à l'abbé Gonnet de se blottir dans le creux même, contre la roche. Les gendarmes n'eurent jamais le nez d'aller chercher derrière la

chute.

À proximité de La Chaulme, il y avait un moulin à grain, le moulin des Plats. Devant le moulin miroitait une retenue d'eau dont le trop plein servait à

entraîner la grande roue munie de pales qui captent et transmettent l'énergie de l'eau mettant en rotation les meules pour écraser le grain. Ce petit moulin,

au sommet et à la limite du plateau, surplombait un ravin dont on disait que jadis, un attelage entier de bœufs y avait disparu. On peut voir encore

aujourd'hui sur les roches environnantes des marques qui font penser à des empreintes de pieds et d’une jambe agenouillée.

Cette cascade se précipite d'une hauteur de vingt mètres. En descendant, à l’approche de la première chute, se trouve une cavité dans la roche. A cet

endroit précis, se rapporte un souvenir de l'abbé Gonnet. Un jour, les gendarmes le traquaient de si près qu'il se vit perdu. Selon les dires, le meunier

détourna l'eau. Il dit à l'abbé Gonnet de se blottir dans le creux même, contre la roche. Les gendarmes n'eurent jamais le nez d'aller chercher derrière la

chute.

Après être allé à la Chaulme et avoir visité la cascade, de retour à la maison devant le feu de bois, vous vous doutez bien que ma mère nous racontait les

légendes s’y rapportant. Voici l’une d’entre elle d’après La Bergère du Creux de l’Oulette, d’Henri Pourrat, paru en 1947. Ma mère participa à sa rédaction.

« Il était une fois au village de La Chaulme… une jeune bergère prénommée Jeannette, qui, minée par sa condition, rêvait de noblesse, de grandes robes et

de bijoux. Un jour qu’elle menait paître son troupeau, elle vit à terre une petite pelote de laine qu’elle tenta de ramasser. Mais la pelote fit un bond,

puis un autre, et encore un autre, si bien que Jeannette dut lui courir après, pour tenter de l’attraper. Dans sa course, elle fut stoppée net par un

charmant monsieur qui lui demanda la raison de son essoufflement. La bergère, naïve et peu avare en paroles, expliqua à l’homme qu’elle courrait après

une pelote de laine pour s’en faire un joli tricot, identique à celui qu’elle avait récemment vu porté par une dame de la haute, à qui elle rêvait de

ressembler. « Si tu veux lui ressembler, il te faut devenir riche », lui répondit le monsieur. « Pour être riche, viens ici durant la nuit de Noël, et

tu y trouveras un trésor. Mais attention, pour t’en saisir, tu n’auras devant toi que le temps de l’élévation. » Lorsque vint la fameuse nuit, Jeannette,

toute excitée à l’idée de devenir riche, échappa à la vigilance de ses parents qui tentaient de la dissuader de manquer la messe de Minuit pour mener pareil

projet. Filant par une fenêtre, la cupide bergère se mit alors à courir jusqu’à l’endroit où elle avait, quelques mois plus tôt, rencontré le charmant monsieur.

Ce dernier l’attendait et, alors que les cloches sonnaient la première élévation, la terre se fendit devant elle, laissant apparaître un trésor qu’elle tenta

de rafler dans son intégralité, se servant de son jupon retroussé comme d’un panier… Mais, totalement absorbée par sa tâche, la jeune fille n’entendit pas

les cloches qui sonnaient cette fois-ci la seconde élévation. Alors que la roche se fendait à présent jusqu’à l’enfer, l’homme, qui n’était autre que le

diable, s’approcha de Jeannette, et, d’un coup de pied, la poussa dans le trou dont elle ne ressortit jamais. Aujourd’hui, l’eau coule en cascade le long

de la roche de ce creux qui, tel un vestige du vice de la petite bergère, ne se referma jamais complètement ».

Notre mère nous avait appris à chanter : ‘À la cabane bambou’ de Paul Marinier de 1911.

En voici les paroles :

« Moi, bon nègle tout noi, Tout noi,

de la tête aux pieds, si vous voulez voi.

Venu à Paouï pensant ligoler ;

Mais moi bien tlompé, toujou m'ennouyer.

Aussi, glos chagoin, moi le dis à vous,

Vouloi létoune chez nous.

Où ça ? A la caban' bambou bambou, A la caban' bambou, You !

Moi mis à la mod' française,

Parc'que moi focé ; mais pas ête à l'aise,

Avec pantalon et tout le fourbi

Bletelles, faux-col, et souliers véenis,

Moi aimer bien mieux la mod' de chez nous

Avec pas costum' du tout.

Où ça ? A la caban' bambou bambou, A la caban' bambou, You !

Moi pou fai patir mon ennoui Eté Moulin-Rouge, Casino d'Paouï,

Avoi vu 'tit' femme chayouter beaucoup :

Mais moi pouéfouéoué danseus' de chez nous

Qui lemue le bedon sans dessus dessous

Et le glos dèlié itou.

Où ça ? A la caban' bambou bambou, A la caban' bambou, You !

Pourtant emmène en me letounant,

Jolie petite femme avec corps tout blanc.

Moi fai avec elle famille au complet,

Petits enfants couleu café au lait.

Moi pou bien lempli mes devois d'époux

Lui donné baisers bien doux !

Où ça ? A la caban' bambou bambou, A la caban' bambou, You ! »

Je mets un terme à ma digression pour reprendre notre visite de la ferme. A gauche de la cuisine, il y a la chambre de mes parents, là où ma mère est née.

A gauche de la salle à manger, il y a un couloir qui mène à la cave. Dans la cave, il y a une source d’eau avec un réservoir où l’on puisait l’eau à l’aide

de seaux que l’on déposait à la cuisine sur une sorte de tabouret. Il fallait qu’il y ait toujours deux seaux pleins. Nous avions la responsabilité, chacun

à notre tour, de maintenir les seaux remplis d’eau.

Les tâches étaient bien réparties et nous devions les accomplir à tour de rôle. C’est ma mère qui faisait la cuisine évidemment, mais elle n’aimait pas trop

que quelqu’un d’autre lave la vaisselle. Donc, l’un d’entre nous rinçait la vaisselle, un autre l’essuyait et un autre la rangeait. Il y avait la corvée du

lait sur le même principe.

La ferme qui nous fournissait le lait est à un peu plus de deux kilomètres et nous devions aller le chercher à la tombée de la nuit dans une biche que l’on

mettait dans le puits à la cave. Quand j’étais tout petit, j’accompagnais mon frère Alain, mais plus tard il fallait que j’y aille seul.

J’avais vraiment très peur du loup. Il faut dire qu’à l’époque on nous racontait pas mal d’histoires de loups qui s’attaquaient aux femmes et aux enfants, tels que la bête

du Gévaudan. Je savais que ça concernait plus l’époque de mes parents que la mienne, mais inconsciemment cela me perturbait. Au moindre bruit, effrayé, je

partais en courant, trébuchant, tombant parfois. Heureusement que la biche à lait était bien fermée car je pense que plus d’une fois j’aurais dû faire

demi-tour pour la remplir à nouveau. Plus grand il nous arrivait d’aider le paysan pour la traite des vaches, au début ce n’est pas évident, il faut pincer

le haut du pis de la vache avec le pouce pour éviter que le lait remonte dans les mamelles puis avec les autres doigts en serrant progressivement le lait

jaillit. Je dis que le lait jaillit car effectivement si vous pressiez les trayons avec énergie vous pouvez faire des jets de 5 à 6 mètres. Je pense que

voyez ou je veux en venir. Quatre garçons en carré, face à face, chacun avec sa vache, vous imaginez les batailles de jets de lait que l’on s’infligeait.

Le matin, le premier debout devait récupérer la biche et écrémer le lait. Parfois avec la crème, maman faisait du beurre ou de la chantilly pour les gâteaux.

J’avais vraiment très peur du loup. Il faut dire qu’à l’époque on nous racontait pas mal d’histoires de loups qui s’attaquaient aux femmes et aux enfants, tels que la bête

du Gévaudan. Je savais que ça concernait plus l’époque de mes parents que la mienne, mais inconsciemment cela me perturbait. Au moindre bruit, effrayé, je

partais en courant, trébuchant, tombant parfois. Heureusement que la biche à lait était bien fermée car je pense que plus d’une fois j’aurais dû faire

demi-tour pour la remplir à nouveau. Plus grand il nous arrivait d’aider le paysan pour la traite des vaches, au début ce n’est pas évident, il faut pincer

le haut du pis de la vache avec le pouce pour éviter que le lait remonte dans les mamelles puis avec les autres doigts en serrant progressivement le lait

jaillit. Je dis que le lait jaillit car effectivement si vous pressiez les trayons avec énergie vous pouvez faire des jets de 5 à 6 mètres. Je pense que

voyez ou je veux en venir. Quatre garçons en carré, face à face, chacun avec sa vache, vous imaginez les batailles de jets de lait que l’on s’infligeait.

Le matin, le premier debout devait récupérer la biche et écrémer le lait. Parfois avec la crème, maman faisait du beurre ou de la chantilly pour les gâteaux.

Mes parents étaient de très bons cuisiniers. Mon père avait été cuistot à la marine et ma mère a travaillé comme cuisinière dans une maison appartenant à un

grand restaurant stéphanois. Une des spécialités de la maison était, bien sûr, la potée auvergnate ainsi que d’onctueux gâteaux aux pommes avec de la

confiture de fruits rouges étalée à la surface. Mais il y avait aussi le « papa », c’est le nom que l’on donnait à un repas tout particulier où mon père

préparait une sorte de bouillie à partir de farine, de lait et de sucre. C’était l’unique plat du repas. Cela nous était présenté comme un moment joyeux,

mes parents semblaient être heureux, on faisait la fête, on dansait. Un moment que l’on attendait avec impatience. Mais avec le recul, j’ai compris qu’ils

n’avaient pas trop le choix, c’était souvent en fin de mois, il n’y avait rien d’autre à manger. C’était intelligent et bien vu !

Une ou deux fois par semaine, il y avait le bain. Dans la salle à manger on faisait une flambée dans la cheminé puis dans une grande lessiveuse on versait

des seaux d’eau chaude ou froide pour ajuster la température du bain. On se savonnait avec un gros pain cubique de savon de Marseille et pour finir on se

rinçait avec un autre seau d’eau tiède qui restait à proximité. Je n’aimais pas trop l’idée de prendre un bain mais une fois que l’on est dans l’eau avec

le feu à côté, l’odeur du bois mélangé à celle du savon c’est relaxant voire enivrant ; je fermais les yeux et je n’avais plus envie de sortir de l’eau.

Mais maman était là pour me reprendre car il y en avait d’autres qui attendaient leurs tours.

Une ou deux fois par semaine, il y avait le bain. Dans la salle à manger on faisait une flambée dans la cheminé puis dans une grande lessiveuse on versait

des seaux d’eau chaude ou froide pour ajuster la température du bain. On se savonnait avec un gros pain cubique de savon de Marseille et pour finir on se

rinçait avec un autre seau d’eau tiède qui restait à proximité. Je n’aimais pas trop l’idée de prendre un bain mais une fois que l’on est dans l’eau avec

le feu à côté, l’odeur du bois mélangé à celle du savon c’est relaxant voire enivrant ; je fermais les yeux et je n’avais plus envie de sortir de l’eau.

Mais maman était là pour me reprendre car il y en avait d’autres qui attendaient leurs tours.

Pour les vacances d’été, les activités étaient plus étendues. Nous construisions des cabanes aussi bien dans les arbres qu’au sol. Au sol, elles étaient

très sophistiquées, il pouvait y avoir plusieurs pièces, une chambre/salon et une cuisine. Enterrée sur 50 cm de profondeur sur une surface de 2 m de large

par 5 m de longueur, il a fallu décaisser le sol. Un ouvrage important. La cuisine était équipée d’un fourneau et d’un évier que nous avions trouvé dans une

décharge. Nous avions mis un tonneau à l’extérieur relié par un tuyau au robinet à l’intérieur au-dessus de l’évier. Nous avions l’eau courante ! Nous avions

même l’électricité. Avec une dynamo de vélo, nous avions réalisé une éolienne. Il n’y avait pas toujours du vent, mais par moment cela fonctionnait. Plus

tard, dans la rivière en bas du pré, nous avions conçu un petit moulin connecté à une dynamo, mon père travaillant à l’EDF nous ne manquions pas de câbles

électriques. Avec la permission des parents, il nous arrivait d’y passer la nuit. Pour ce qui est de l’outillage, nous avions un voisin, d’une gentillesse

exceptionnelle, ayant un atelier particulièrement bien équipé. J’étais chargé de récupérer les outils. Alors je lui disais : « Tu me donnes … » et il me

répondait : « Prends ! » et au fur et à mesure que je venais le voir, je vidais son atelier. Quand mon père s’est aperçu du manège, il nous a fait rendre

tout l’outillage. Quand les vacances étaient finies et que nous étions de retour à Saint Etienne, le paysan du village mettait ses vaches dans le pré.

Malheureusement, une année, elles ont complètement détruit notre belle cabane.

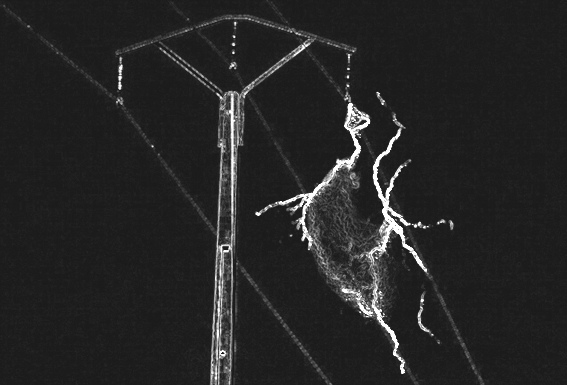

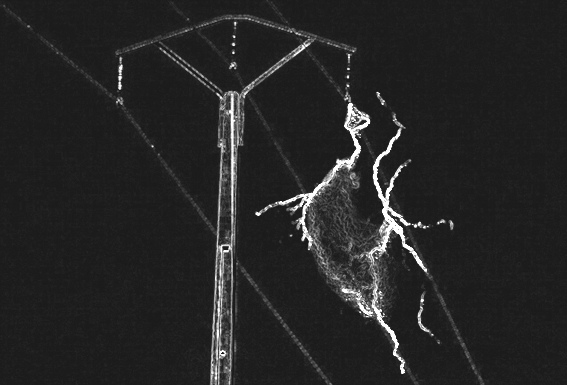

En parlant de câble électrique, il y avait les câbles dit de terre. Ce sont des câbles nus (dénudés) de 6 ou 10 mm2. Et à la tombée de la nuit subrepticement

ils nous arrivaient d’élaborer une sorte de feux d’artifice. Derrière la maison il y avait une ligne électrique à moyenne tension (autour des 20 000 volts).

Nous lancions sur la ligne des morceaux de fil électrique qui au contact des câbles provoquaient de gigantesque arcs électriques. Ce n’était pas très

intelligent, mais tellement féérique et spectaculaire. Jusqu’au jour où la ligne a disjoncté. Plus de courant non seulement dans le village mais sur une

périphérie de plusieurs kilomètres. Tous les villages visibles de là où nous étions étaient dans l’obscurité. Les trayeuses électrique ne pouvaient plus

fonctionner. Les paysans durent reprendre la traite des vaches manuellement. On n’en menait pas large, d’autant qu’un des fils qui avait provoqué le

court-circuit était resté sur la ligne électrique. Il nous fallait absolument enlever ce fil. Ce qui fut rapidement effectué avec un grand bâton. Quand

nous parlions de cet incident, nous disions qu’il devait y avoir eu un grand orage quelque part dans la région.

En parlant de câble électrique, il y avait les câbles dit de terre. Ce sont des câbles nus (dénudés) de 6 ou 10 mm2. Et à la tombée de la nuit subrepticement

ils nous arrivaient d’élaborer une sorte de feux d’artifice. Derrière la maison il y avait une ligne électrique à moyenne tension (autour des 20 000 volts).

Nous lancions sur la ligne des morceaux de fil électrique qui au contact des câbles provoquaient de gigantesque arcs électriques. Ce n’était pas très

intelligent, mais tellement féérique et spectaculaire. Jusqu’au jour où la ligne a disjoncté. Plus de courant non seulement dans le village mais sur une

périphérie de plusieurs kilomètres. Tous les villages visibles de là où nous étions étaient dans l’obscurité. Les trayeuses électrique ne pouvaient plus

fonctionner. Les paysans durent reprendre la traite des vaches manuellement. On n’en menait pas large, d’autant qu’un des fils qui avait provoqué le

court-circuit était resté sur la ligne électrique. Il nous fallait absolument enlever ce fil. Ce qui fut rapidement effectué avec un grand bâton. Quand

nous parlions de cet incident, nous disions qu’il devait y avoir eu un grand orage quelque part dans la région.

Nous jouions aux indiens et aux cowboys avec des arcs, des flèches et des javelots que nous fabriquions sur place. Les flèches et les javelots étaient

terminés par des pointes d’acier. Nous organisions des concours d’adresse. Mon frère Alain prit un javelot juste en dessous de l’œil droit, à un centimètre

près il aurait perdu un œil. Dans la forêt à proximité de nos cabanes, il y avait deux grands fayards (hêtres), l’arbre sacré et l’arbre à la branche pendante.

Ils doivent avoir encore en leurs cœurs les marques de notre présence. C’était nos lieux de surveillance. Nous jouions à la « motte » dans les arbres.

Les arbres étaient suffisamment proches pour que l’on puisse sauter d’un arbre à l’autre. La règle du jeu est la suivante : La personne qui est « la motte »

doit toucher de la main son camarade de jeu. La personne touchée devient la « motte » et ainsi de suite, mais il n’a pas le droit de retoucher celui qui était

la « motte » avant lui. D’autre part, si quelqu’un mettait le pied au sol, il devenait la « motte ».

Notre père nous avait appris à descendre des sapins par l’extérieur en se laissant glisser le long de l’arbre et en encerclant des bras le sapin. Mais il

fallait faire impérativement attention qu’en face il n’y ait pas d’arbre pourri. Sinon, une fois partie dans la descente, il n’y a pas de moyen de s’arrêter

et si vous prenez les branches mortes du sapin d’en face dans le dos, bonjour les dégâts, vous avez le dos complètement écorché. C’est ce qui est arrivé à

l’un d’entre nous !

Avec mon frère Alain nous faisions la course pour savoir qui grimpait le plus vite au sommet d’un arbre. Plus grand et plus fort que moi, il est arrivé le

premier en haut. Par contre, c’est moi qui suis arrivé le premier en bas, faisant une chute de près 8 mètres. Je me suis foulé le poignet et tassé les osselets.

Avec la différence d’âge, mes frères ne souhaitaient pas que je sois en leur compagnie. Donc ils faisaient tout leur possible pour me semer. Quand nous reparlons

de cela, mon frère aîné me disait qu’il ne comprenait pas comment je faisais (moi non plus d’ailleurs), mais j’étais toujours devant eux.

Notre père nous avait offert quatre couteaux de poche avec un manche de multiple couleur comme de la nacre. Un super outil pour fabriquer avec des branches de

sureau des sifflets, une flute à plusieurs orifices pour faire des mélodies, un sifflet à piston pour des sons variables comme le trombone. A partir des écorces

des arbres, nous construisions des barques, voiliers et même des bateaux à moteur avec un élastique relié à une hélice. Une occupation captivante. Nous avons

à côté de la maison une boutasse, ce qui nous permettait d’expérimenter nos réalisations.

Dans ce bassin de 6 mètres par 4, nous avions mis des poissons, verrons, gougeons et carpes. C’était un lieu de pêche mais également de baignade, volontaire ou non.

Une fois, mon frère aîné était en train de pêcher et moi, de mon côté, je jouais sur le chemin à faire rouler un pneu de voiture. Quand j’ai aperçu mon frère sur

le bord du bassin, je n’ai pas pu résister à propulser le pneu dans sa direction. Ensemble ils finirent leur course dans l’eau.

Nous pratiquions toutes sortes d’activités autour de ce point d’eau. Par exemple, à l’aide d’une perche plantée au centre, nous sautions d’un bord à l’autre avec

le risque de rester coincé au milieu et finir dans l’eau.

J’ai perdu bêtement mon beau couteau, lors d’une visite de la cascade du creux de la houlette. Je taillais un morceau de bois et au lieu de jeter les déchets

dans le trou de la cascade, j’ai jeté mon couteau. Faut le faire !

A la période de la fenaison, nous aidions les paysans pour le fanage. Une fois l’herbe coupée et séchée avec un râteau on la retourne pour faciliter et accélérer

son séchage. Puis il y a l'andainage consistant à regrouper le foin en rangées en vue du ramassage. Enfin, le paysan venait avec son char à foin attelé à deux vaches.

Nous montions sur le char pour entasser le fourrage. Une fois rempli, une bille de bois était placée d’une extrémité à l’autre du char pour enserrer le chargement.

De retour à la ferme, joyeux, nous restions sur le char entonnant toutes sortes de chansons. Les journées commençaient tôt le matin. Vers les 9 heures, c’était l’heure

du casse-croûte. Les femmes venaient dans le pré avec tout le nécessaire. Il y avait bien sûr du vin rouge, de la piquette pour les adultes, du lard encore chaud et

le pain de seigle. La technique consistait à placer une part de lard entre deux tranches de pain et à le tenir d’une main. Le gras du lard imprégnait le pain. Avec

l’autre main, munie d’un couteau, on découpe un bout de lard accompagné d’un morceau de pain. Une « régalation » ! Mon frère aîné aurait dit : « c’est immangeablement

bon ». Pour lui, plus un mot est long plus il veut dire que la chose est grandiose.

Mes parents récupéraient le fourrage des prés qu’il leur restait. Il était déposé dans la fenière. Une grange située juste en face des chambres. Entre la fenière et

les chambres, il y a espace suffisamment grand, d’en environ 4 mètres, pour faire entrer le char à foin et le décharger sur le côté. Ce foin était vendu plus tard

durant l’hiver au paysan du coin qui en aurait besoin ou échangé contre du bois de chauffe. Tant qu’il était stocké à la maison, il nous servait de salle de jeu. Le

fenil mesurait pratiquement 12 mètres de long, 6 mètres de profondeur et 3 mètres de hauteur. Bien qu’il puisse trainer quelques lézards ou orvets, nous nous amusions

à faire des galeries et des pièces éclairés par des torches électriques où nous jouions aux cartes. C’était un endroit idéal pour jouer à cache-cache. A partir du

plancher du dessus des chambres, nous sautions dans le tas de foin. Il faut pas mal d’élan pour ne pas se retrouver en plein milieu et tomber sur directement sur le

plancher. J’étais trop petit pour faire ce genre d’acrobatie. Il est arrivé à mon frère Alain de prendre dans les fesses une fourche qui avait été oubliée.

Nous avions un char à bras. Il nous servait pour ramasser soit les babets (pommes de pin), soit de grandes branches pour allumer le feu. On enlevait la ridelle arrière

et en forêt à travers bois nous empilions les branches dans la charrette. Les branches dépassaient de plusieurs mètres. Une fois le chargement effectué, on l’arrimait

avec des cordes. Le retour à la maison était folklorique. Pour équilibrer l’attelage, on me mettait devant assis sur le chargement, je ne suis pas sûr que mon poids

plume contribuait à quelque chose, mes frères à l’avant plus au moins pendu au brancard à tirer de toutes leurs forces et mes sœurs sur le côté pour freiner ou au

contraire faire avancer le chariot dans les côtes à l’aide des rayons des grandes roues. Je dois dire que par moment j’avais très peur quand notre cargaison s’emballait,

je sentais que l’on perdait tout contrôle. Par moment le chargement était tellement important que nous devions attacher des cordes à l’avant du char et se mettre à

plusieurs pour tirer la cargaison.

Nous avions un char à bras. Il nous servait pour ramasser soit les babets (pommes de pin), soit de grandes branches pour allumer le feu. On enlevait la ridelle arrière

et en forêt à travers bois nous empilions les branches dans la charrette. Les branches dépassaient de plusieurs mètres. Une fois le chargement effectué, on l’arrimait

avec des cordes. Le retour à la maison était folklorique. Pour équilibrer l’attelage, on me mettait devant assis sur le chargement, je ne suis pas sûr que mon poids

plume contribuait à quelque chose, mes frères à l’avant plus au moins pendu au brancard à tirer de toutes leurs forces et mes sœurs sur le côté pour freiner ou au

contraire faire avancer le chariot dans les côtes à l’aide des rayons des grandes roues. Je dois dire que par moment j’avais très peur quand notre cargaison s’emballait,

je sentais que l’on perdait tout contrôle. Par moment le chargement était tellement important que nous devions attacher des cordes à l’avant du char et se mettre à

plusieurs pour tirer la cargaison.

Il est arrivé que l’on perde une roue, mais cela été heureusement sans conséquence. Le plus dur était de la remettre en place.

Décharger, soulever le char, enquiller la roue et enfiler la clavette. A cinq c’était faisable !

Il est arrivé que l’on perde une roue, mais cela été heureusement sans conséquence. Le plus dur était de la remettre en place.

Décharger, soulever le char, enquiller la roue et enfiler la clavette. A cinq c’était faisable !

On découpait les branches à l’aide d’une égoïne ou d’une scie que l’on plaçait à la verticale sur le sol que l’on maintenait avec les pieds. Pour les sections plus

importantes, on posait les branches sur une chèvre, sorte de chevalet en bois garantissant un appui stable pour scier le bois. Le sciage se faisait à deux avec un

passe-partout, une scie à large lame avec une poignée à chaque extrémité. Il aurait fallu que je porte une paire de lunette … j’ai pris un éclat de fer de la scie

dans l’œil. J’ai attendu deux jours avant que l’on m’amène chez l’ophtalmo pour l’extraire. Une cicatrice non visible de l’extérieur, mais par temps clair, quand

j’observe le ciel, je perçois la marque.

Mes frères avec mon père étaient chargés de fendre le bois. Pour les petits morceaux la coupe se faisait à la hache sur un billot. Pour les morceaux plus gros ou

tortueux avec des nœuds, ils utilisaient la masse et des coins. Ma mère avait une petite hachette qu’elle utilisait quand un morceau récalcitrant n’entrait pas dans

le fourneau. Cette hachette était placée entre le fourneau et la charbonnière à bois. Je voulais faire comme mes frères, mais la hache était trop lourde pour moi,

alors en cachette, j’ai pris la hachette de mère et tout seul dans la cour je m’affairais à fendre le bois. Le premier coup, j’ai bien planté la hachette dans le

bois mais il ne s’est pas fendu. Pas facile pour sortir la hachette du bois, elle était bien coincée. Le deuxième coup, toujours avec le même entrain et autant

d’énergie, j’ai raté la buche. J’ai raté la buche mais pas le genou. La hachette est venue se loger dans mon tibia juste en dessous du genou. Aïe ! Aïe ! Aïe !

Ouille ! Ouille ! Ouille ! Ça fait mal ! Je regarde autour de moi pour voir si quelqu’un observait ma maladresse, on ne sait jamais. Bon, personne à l’horizon.

Mais que faire ? Si je rentre à la maison avec mon genou en sang, je vais passer pour un petit crétin et en plus de la douleur j’allais me prendre une fessée.

En fait je n’ai pas eu le temps de trop réfléchir. Ma mère s’est doutée que j’avais fait une connerie, elle est venue aussitôt à mon secours. Il en a résulté

une petite cicatrice que j’ai gardée jusqu'à présent et qui s’est allongée avec le temps.

Lors de nuits sans lune, il nous arrivait de passer des nuits à la belle étoile. Sans jeu de mots. Nous allions dans un pré juste derrière la maison. Allongés

sur le sol, emmitouflés dans une épaisse cape, dans un silence d’église, pendant des heures nous regardions le ciel, à compter les étoiles filantes, repérer la

grande ours, l’étoile polaire et quelques autres constellations et en 1960, le premier satellite soviétique spoutnik transportant des animaux et des plantes.

Son passage exact avait été annoncé à la radio. Depuis, l’astronomie est devenu l’un de mes domaines de prédilection. Le village était constitué de huit fermes

dont trois sont transformées en maison de vacances. Quand j’étais enfant seulement quatre fermes étaient habitées tout le long de l’année. Une ou deux fois par

an les habitants tuaient le cochon, une ferme après l’autre, une semaine après l’autre. C’était en quelque sorte la fête au village, les fermiers s’entraidaient

pour égorger l’animal puis préparer le jambon, les saucissons et saucisses d’herbe. Avec mes frères et sœurs nous organisions la fête, nous étions pratiquement

les seuls enfants du village, il y en avait deux autres mais pas très hardis. Donc on faisait le tour du village en faisant de la musique avec des bidons en

guise de tambours, le clairon, la guitare, chantant à tue-tête. Au centre du village il y a un bac à eau qu’on appelait le « bacha » pour laver le linge.

Nous finissions notre tournée à cet endroit par une bataille d’arrosage avec toutes les personnes qui passaient par là. Souvent à la veillée, tous se retrouvaient

pour manger le bout de gras, jouer aux cartes et danser. A la nuit tombée quand tout le monde était rentré chez soi, nous allions discrètement à la ferme qui

avait tué le cochon pour mettre sur le rebord de leur fenêtre une boite de conserve dans laquelle nous faisions brûler de la couenne que nous avions

subrepticement récupérée au cours de la journée. Cela sentait mauvais ! Le lendemain, le paysan venait à la maison gentiment nous disputer, je pense que

c’était plutôt un prétexte pour boire un coup.

Lors de nuits sans lune, il nous arrivait de passer des nuits à la belle étoile. Sans jeu de mots. Nous allions dans un pré juste derrière la maison. Allongés

sur le sol, emmitouflés dans une épaisse cape, dans un silence d’église, pendant des heures nous regardions le ciel, à compter les étoiles filantes, repérer la

grande ours, l’étoile polaire et quelques autres constellations et en 1960, le premier satellite soviétique spoutnik transportant des animaux et des plantes.

Son passage exact avait été annoncé à la radio. Depuis, l’astronomie est devenu l’un de mes domaines de prédilection. Le village était constitué de huit fermes

dont trois sont transformées en maison de vacances. Quand j’étais enfant seulement quatre fermes étaient habitées tout le long de l’année. Une ou deux fois par

an les habitants tuaient le cochon, une ferme après l’autre, une semaine après l’autre. C’était en quelque sorte la fête au village, les fermiers s’entraidaient

pour égorger l’animal puis préparer le jambon, les saucissons et saucisses d’herbe. Avec mes frères et sœurs nous organisions la fête, nous étions pratiquement

les seuls enfants du village, il y en avait deux autres mais pas très hardis. Donc on faisait le tour du village en faisant de la musique avec des bidons en

guise de tambours, le clairon, la guitare, chantant à tue-tête. Au centre du village il y a un bac à eau qu’on appelait le « bacha » pour laver le linge.

Nous finissions notre tournée à cet endroit par une bataille d’arrosage avec toutes les personnes qui passaient par là. Souvent à la veillée, tous se retrouvaient

pour manger le bout de gras, jouer aux cartes et danser. A la nuit tombée quand tout le monde était rentré chez soi, nous allions discrètement à la ferme qui

avait tué le cochon pour mettre sur le rebord de leur fenêtre une boite de conserve dans laquelle nous faisions brûler de la couenne que nous avions

subrepticement récupérée au cours de la journée. Cela sentait mauvais ! Le lendemain, le paysan venait à la maison gentiment nous disputer, je pense que

c’était plutôt un prétexte pour boire un coup.

J’ai le souvenir des animaux que nous avions à la ferme. Notamment des lapins que mon père achetait au marché de Saint Bonnet le Château. Il les nourrissait

puis les écorchait pour manger et récupérait la peau qu’il faisait sécher au charnier au-dessus du hangar. Il la vendait lors du passage du pataire. Le paysan

voisin avait des chiens et ils avaient l’habitude de venir quémander à l’heure du repas.

L’un d’eux, un tout jeune corniaud (un batard), que j’ai appelé « kibi »,

avait avalé une ficelle. Il fallait le voir, le pauvre, quand il alla à selle. Pour évacuer la cordelette, il en a bavé, un bout lui sortait du derrière. J’ai

mis le pied dessus et progressivement il a pu s’en débarrasser.

J’ai le souvenir des animaux que nous avions à la ferme. Notamment des lapins que mon père achetait au marché de Saint Bonnet le Château. Il les nourrissait

puis les écorchait pour manger et récupérait la peau qu’il faisait sécher au charnier au-dessus du hangar. Il la vendait lors du passage du pataire. Le paysan

voisin avait des chiens et ils avaient l’habitude de venir quémander à l’heure du repas.

L’un d’eux, un tout jeune corniaud (un batard), que j’ai appelé « kibi »,

avait avalé une ficelle. Il fallait le voir, le pauvre, quand il alla à selle. Pour évacuer la cordelette, il en a bavé, un bout lui sortait du derrière. J’ai

mis le pied dessus et progressivement il a pu s’en débarrasser.

MALHEUREUSEMENT, IL Y A PLUS TRISTE

Comme vous l’avez compris, mon père était alcoolique. Il se cachait pour boire. Il dissimulait des bouteilles de vin, de pastis un peu partout. On en trouvait

dans les mangeoires à l’étable, à la cave, dans la rivière. Qui plus est, il avait le vin mauvais. Dès qu’il avait bu plus que de raison, il devenait violent.

Il nous frappait sans raison. Un jour, il lança une chaise en plein face de maman et ce jour il décida de tous nous égorger. Nous avons dû prendre la fuite

pour nous réfugier chez nos voisines, deux vielles filles en bas du village. Le lendemain, il est venu les interroger pour savoir si elles nous avaient aperçus.

Nous étions planqués sous le lit et nous pouvions voir ses pieds tourner autour du lit. Parfois, mes frères et moi partions plusieurs jours dans la nature,

maraudant à droite à gauche pour pouvoir avoir quelque chose dans le ventre. Paradoxalement, quand il était dessaoulé le surlendemain, il était d’une grande

gentillesse.

A Saint Etienne, mon père était sous influence. Toutes les fins de semaine, le vendredi, selon l’heure de son arrivé tout était possible. S’il rentrait de

suite après le travail vers 18 heures 30, ce qui était plutôt rare mais cela arrivait, alors tout allait pour le mieux. Soit dit en passant, il a fait cinq

cures de désintoxications et l’une d’entre elle a fonctionné durant 2 ans. Deux années de bonheur.

Quand il revenait vers les 22 heures, on savait qu’il allait se passer quelque chose de grave. Premièrement pour ôter sa veste, il arrivait parfois qu’il

l’enlevait si violemment que tous les boutons sautaient les uns après les autres pour finalement la jeter par terre. Il fallait qu’il s’en prenne à quelqu’un

si ce n’était à nous tous. Sans raison, il pouvait nous aligner les uns à côté des autres du plus petit au plus grand et un peu en arc de cercle pour nous

gifler méchamment en un seul mouvement. Il devait y trouver un certain plaisir ! Quand il s’en prenait à ma mère, il renversait sa pile de repassage, piétinait

son travail, il cassait tout ce qui se trouvait sous sa main, les assiettes, les verres etc. J’ai une image terrible, j’en ai les larmes aux yeux en écrivant

ce qui suit. Nous sommes dehors devant le hall d’entrée de l’immeuble, ma mère est allongée sur le sol, mon père en face avec une chaussure à talon aiguille

à la main prêt à lui fracasser la tête. Et comme par enchantement, comme un ange venu du ciel, ma sœur aînée lui enlève cette chaussure des mains avec délicatesse.

Ce souvenir bien ancré dans ma mémoire est manifestement différent de ce que j’ai réellement vécu, comme pour d’autres souvenirs dans cette biographie.

C’est probablement un assemblage d’autres évènements qui mon traumatisée au point de créer ces réminiscences.

Nous savions exactement à quel moment ces crises allaient démarrer. Il marquait un temps de pause de quelques minutes et puis tout basculait. Un jour, dans

notre chambre, il s’assied sur le bord du lit, se tourne vers nous en disant : « je vous aime mes petits », puis il met sa tête entre ses mains. Mon frère

prétexte une envie pressante de faire pipi. Je me retrouve seul avec lui, il s’aperçoit du stratagème. Il se lève, se tourne vers moi, le visage allongé

avec cette figure exprimant une intense colère. J’ai le sentiment qu’il va se jeter sur moi pour m’étrangler. Je prends mon courage à deux mains, je m’enfuis,

le bousculant, passant entre ses jambes, enfin libre.

Il nous arrivait souvent de fuir en sautant par les fenêtres pour nous réfugier chez les voisins. Durant ces crises, j’ai vu cinq voisins venir le maintenir

dans son lit avec beaucoup de difficultés. Par moment il devait certainement souffrir car il fonçait la tête la première dans les murs.

Par le biais du gardien de l’immeuble nous appelions la police. Et quand celle-ci arrivait, quand elle voulait bien se déplacer, mon père était droit comme

un « I », sobre, à s’y méprendre. Nous sommes allés à pied au commissariat de police du Rond-Point. Il aurait fallu peut être qu’il y ait un mort pour qu’ils

daignent faire quelque chose. Voilà la vie que nous menions jusqu’au jour où mon frère aîné s’est interposé et lui a mis un coup de poing dans la figure.

Ce qui est étonnant c’est qu’il continua à boire mais sans ces accès de colère et cette agressivité. Cela n’a pas empêché plus tard une séparation de corps

et de bien d’avec sa femme.